Um Israel zu verstehen, muss man den Holocaust verstehen

Von Ben Caspit

Mehr als 70 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, in dem ein Drittel des jüdischen Volks von der präzise geplanten, nie dagewesenen Tötungsmaschinerie der Nazis vernichtet wurde, ist das Trauma noch immer in die kollektive DNA der Israelis eingebrannt, als wäre es erst vergangene Woche geschehen. Die Generation der Überlebenden wird immer kleiner. Es sind nur noch 200.000 Israelis am Leben, die den Horror selbst miterleben mussten. Aber die zweite und dritte Generation steht an der Seite ihrer Eltern und Großeltern im Schatten der Gaskammern und gelobt, nie zu vergessen und „Nie wieder!“ (…)

Um zu verstehen, wie schwer es sein wird, den israelisch-palästinensischen Konflikt zu lösen, ist es nötig einen tiefen Einblick in das israelische Erleben des Holocaust zu haben. Dem Knesset-Abgeordneten Dr. Ahmed Tibi, vielleicht der bekannteste israelisch-palästinensische Parlamentarier, wenn es um den Konflikt geht, ist dies gelungen. Anstatt den Holocaust zu leugnen, hat er ihn studiert. (…) Seine Rede vor der Knesset vor wenigen Jahren (Januar 2010) war eine der wichtigsten und auch eine der fesselndsten, die je über dieses Thema im israelischen Parlament gehalten wurde, besonders auch, da es ein palästinensischer Patriot war, der sie hielt. Tibi sagte, es sei die Pflicht eines jeden Menschen, allein schon, weil er ein Mensch ist, zu wissen, was damals geschah und zu erkennen, dass dies das größte Verbrechen gegen die Menschlichkeit war, das jemals in der Geschichte der Menschheit verübt worden ist. Nachdem er das sagt, vergisst er nie anzumerken, dass die Tatsache, dass Juden Opfer dieses schrecklichen Verbrechens wurden, ihnen nicht das Recht gibt, ein anderes Volk ebenfalls zu Opfern zu machen. (…)

In Israel wird momentan eine komplexe Debatte darüber geführt, welche Rolle der Holocaust in Israels Alltag spielen soll, und wie an ihn erinnert werden sollte. Einige argumentieren, der Holocaust könne mit nichts verglichen werden. Der Begriff „Shoah“ solle in keinem anderen Zusammenhang genutzt werden. (…) Sie lehnen es zum Beispiel ab, das iranische Streben nach Atomwaffen mit Adolf Hitler zu vergleichen. Sie erwidern wütend, wenn Ministerpräsident Binyamin Netanyahu davon spricht, dass eine „zweite Shoah“ verhindert werden müsse: „Wie kann er die Millionen hilfloser Juden, die in Europa im vergangenen Jahrhundert in den Tod geschickt wurden, während die Alliierten und der Westen wegsahen und sich sogar weigerten, die Todeslager zu bombardieren, mit der heutigen Situation vergleichen, in der Israel eine Regionalmacht ist mit der stärksten, besttrainierten und bestausgerüsteten Armee des Nahen Ostens (…)?“

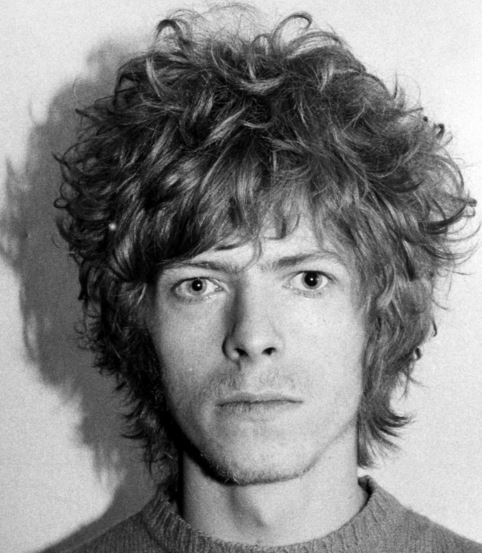

Binyamin Netanyahu bei seiner Rede an Jom HaShoah in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem (Foto: Amt des Ministerpräsidenten)

Es gibt auch jene mit der gegensätzlichen Ansicht, angeführt von Netanyahu. Diese Gruppe glaubt, dass das tägliche erinnern an den Holocaust und die Lehren, die aus ihm gezogen werden können, die ultimative Mitzvah und ein Akt von quasi-religiöser Bedeutung ist. (…) Bibi ist damit nicht allein. Der Schriftsteller A.B. Yehoshua, eines der herausragenden Symbole der israelischen Linken und Netanyahu politisch entgegenstehend, stimmt ihm in diesem Punkt vollkommen zu. Er glaubt, das jetzige militärische Können Israels ist irrelevant angesichts der Möglichkeit, dass es durch Nuklearwaffen ausgelöscht werden könnte. Die Möglichkeit eines zweiten Holocaust nehme vor unseren Augen Gestalt an. Warum sollten wir still dasitzen und warten? Warum sollten wir zulassen, dass es wieder geschieht? (…)

Unabhängig von der Position, die jeder in diesem Punkt vertritt, ist die Gefahr eines Holocaust in den Köpfen und Gedanken der Israelis heute so gegenwärtig wie vor über einem halben Jahrhundert. (…) Israelis werden in dieses Trauma hineingeboren. Sie leben es, atmen es und wachsen auf mit dem Bewusstsein, die einzige Nation in der Geschichte zu sein, gegen die eine gutfunktionierende und effiziente Vernichtungsmaschinerie eingesetzt wurde, und dass sie das einzige Volk sind, dass in Massen in ein gigantisches Schlachthaus getrieben wurde, nicht weil sie einen Krieg verloren haben, nicht weil sie ein Verbrechen begangen hätten, sondern nur aus einem Grund. Weil sie existierten. (…)

Jeder, der plant, die Ärmel hochzukrempeln und seine Hände in dieses Pulverfass zu tauchen, sollte alles wissen über diese ewige Flamme, die unter ihm brennt. Dies gilt nicht nur für die Menschen, die in diesem Konflikt vermitteln, sondern auch, und besonders, für unsere Gegenspieler und Partner im Konflikt wie die Palästinenser. (…)

(Al-Monitor, 09.04.13)

Der Autor ist ein israelischer Journalist. Er ist hauptsächlich für die israeliche Zeitung Ma"ariv tätig.

Hamas versucht vermehrt, israelische Soldaten zu kidnappen

Seit Anfang des Jahres verzeichnete Shin Bet im Westjordanland einen dramatischen Anstieg bei Versuchen der Hamas, israelische Soldaten zu entführen. Bereits 33 Entführungsversuche gab es 2013 verglichen mit insgesamt 24 im letzten Jahr.

Soldatin (Foto: Archiv)

Hochrangige IDF-Offiziere warnten bereits in den vergangenen Monaten vor den Aktivitäten der Hamas, die entführten Soldaten als „Verhandlungsmasse“ zum Freipressen palästinensischer Gefangener aus israelischen Gefängnissen zu missbrauchen.

Laut Aussage von Shin Bet wurden einige der Entführungsversuche nur wenige Stunden vor der geplanten Ausführung vereitelt.

Der Deal, der zur Freilassung von Gilad Shalit führte, hatte die Hamas verstärkt angereizt, israelische Soldaten zu entführen, sagte ein hochrangiger IDF-Vertreter. Solche Entführungen seien mit zwei bis drei bewaffneten Terroristen leicht zu realisieren.

„Die Hamas ist sich dessen bewusst, dass es schwierig ist, Raketen im Westjordanland zu platzieren und auf Israel auszurichten. Deshalb geht die Hamas erfolgversprechendere Methoden an“, sagte der IDF-Vertreter.

„Unsere Ermittlungen innerhalb der Hamas zeigen uns die Dreistigkeit dieser Entführungen. Bisher waren wir in der Lage, Entführungen zu vereiteln, aber der Umfang ist außergewöhnlich hoch und es ist nicht klar, wie lange wir diese Versuche noch verhindern können“, ergänzte er.

Um Entführungen zu verhindern, hat die IDF ihre Verhaltensrichtlinien für Soldaten verschärft. So ist es ihnen beispielsweise nicht mehr erlaubt zu trampen.

Grußwort des Präsidenten des Staates Israel

Shimon Peres an die Jüdischen Gemeinden in der Diaspora

anlässlich des 65. Unabhängigkeitstages Israels

Liebe Freunde,

es ist mir eine Ehre und eine große Freude, Sie einzuladen, an den

Feierlichkeiten anlässlich Israels 65. Unabhängigkeitstag teilzunehmen. Es ist ein Tag der Freude und des Feierns, und eine Zeit immensen Stolzes für

unser Land und seine Menschen, auch für unsere Brüder und Schwestern im Ausland, in der bemerkenswerte Errungenschaften in nur etwas mehr als

sechs Jahrzehnten erreicht wurden, gemeinschaftlich mit Ihnen – unserer

Großfamilie.

Es ist auch die Zeit jenen Tribut zu zollen, die ihr Leben gaben, um unsere

Nation zu schützen und denen wir ewig dankbar sein sollten. Als Nation und als Individuen schulden wir ihnen der Freiheit und des Friedens Willens, diese Werte aufrecht zu erhalten und sie mit all unserer Macht zu verteidigen.

Es ist aber nicht nur unsere Pflicht zu erinnern, sondern auch zu handeln.

Es besteht eine reale Chance auf Frieden. Unsere letzten Wahlen, der

Besuch von US-Präsident Obama in Israel und die rasanten Veränderungen

in unserer Region bergen ein Fenster der der Möglichkeiten. Es ist an jedem

von uns, diese Chance zu ergreifen und sie eine neue Realität zu

transformieren, zum Wohl unserer zukünftigen Generationen. Es ist an Ihnen, das Fenster zu öffnen.

Das ist keine einfache Aufgabe. Wir brauchen Courage und Beharrlichkeit

ebenso wie unsere Partner weltweit, um gemeinsam für Veränderungen zu

kämpfen. Meine Freunde, unser Erbe lehrt uns, dass die Grundsätze von

Gerechtigkeit und Frieden für eine bessere Welt um uns herum gewahrt sein müssen – Tikkun Olam.

Gemeinsam können wir eine lichtere Zukunft bauen;

ein bedeutendes Vermächtnis für die zukünftigen Generationen, getreu

unserer jüdischen Seele, die von Partnerschaft und Verantwortung geprägt ist !��� ����

��

Shimon Peres

15. April 2013

4. Ijar 5778

PM Netanyahu's Independence Day Message to Israeli Citizens

Dear citizens of Israel, On the 65th Independence Day, we are proud of our state: a state that has gathered the Jewish exiles into the Land of Israel; a state that is at the forefront of global technology; a state with a strong army and a strong economy; an exemplary democracy for all its citizens; a state that is a home for every Jew.

All of this was achieved thanks to you, thanks to each and

every one of you. On Independence Day we look to the future with confidence. I believe in Israel's strength, its spirit, its capabilities.

I don't belittle the challenges before us, but knowing all that we have done

here, all that we have been through, all that we have built, I believe that we are ready for any challenge.

Happy Independence Day.

(Communicated by the Prime Minister's Office)

(Translated from Hebrew)

15. April 2013

Ungeheuerliche Störung des Gedenkens an die jüdische Brigade in Italien

von Comunità Ebraica di Roma , übersetzt von Alessandro Volcich

Italien ist frei. Auch dank der Jüdischen Brigade. Und so weht das Banner derjenigen Gruppe, die während des Zweiten Weltkrieges gemeinsam mit den anderen Partisanen die deutsche Armee vom italienischen Boden gejagt haben, wieder auf der Kundgebung am 25. April.

Es ist 9:30 als das Transparent der Brigade beim Kollosseum erhoben wird, um den Spaziergang zu Porta San Paolo zu beginnen. Es erheben sich auch andere Fahnen. Auf der vorderen Seite des Demonstrationszuges die der Partisanenverbände, weiter hinten die Zeichen der Gewerkschaften, einiger politischer Parteien und von Tierschützervereinen oder Vereinen zum Schutz des öffentlichen Wassers.

Auch einige Palästina-Fahnen stechen hervor. Eine hat das Gesicht Arafats drauf gedruckt. Die Kundgebung anlässlich des jahrestags der Befreiung sieht wie ein ungeordneter Mischmasch aus. Es gibt alles. Es gibt die Organisationen zur Befreiung Öcalans ... Ein Schriftzug mit 20 Personen, der dazu einlädt den Hunden eine Stimme zu geben, die nicht selbst protestieren können. ...

Es ist bald 10 Uhr. Es geht los. Nein, doch nicht. Ein Vertreter der ANPI, die Organisatoren der Kundgebung, nähert sich der Jüdischen Brigade. Er sagt, dass die Fahne mit dem Davidstern runter genommen werden müssen, das Transparent darf nur erhoben werden, wenn man bei San paolo ist. Der Präseident der römischen Vereinigung der Freunde Israels, Alberto Tancredi, kann das nicht glauben. Er versucht zu verstehen.

Der Vizepräsident der Jüdischen Gemeinde Roms, Giacomo Moscati, regt sich auf. Er antwortet darauf. Erzählt ein Stück der Geschichte der Brigade, das was sie für Italien gemacht hat, vom Blut, den Toten, dem Opfer für das Land. Und dann ist da unten die Palästinafahne. Wenn es die gibt, warum muss die israelische runter genommen werden? Und so beginnt der Mann der ANPI zu verstehen. Er zieht sich zurück.

Diesmal ja, geht es los. Der Demonstrationszug beginnt loszuamrschieren. Es ist ein Fest. Wie immer. Mit einer Tänzergruppe, die mit dem Rythmus der Trommeln voranschreitet. Jemand hebt zu "Bella Ciao" an. Andere geben den Rythmus mit Pfeifen vor. ...

Und so, um 11.30 herum, zieht man bei Porta San Paolo ein. Die Jüdische Brigade tut sich zusammen, stellt sich auf die linke Seite vor der Bühne (wie letztes Jahr). Der Platz füllt sich. Alle Abordnungen kommen nach. Und die Reden beginnen. Auf einmal tauchen ein paar ausländische Jungs mit der Palästina-Fahne in der Hand auf, die sich unter die Israel-Fahnen mischen. Es passiert nichts.

Aber einer der beiden beginnt die Mitglieder, die mit der Brigade marschiert sind, zu provozieren. Jemand mit der Kippa am Kopf antwortet, dass er wo anders hingehen soll, um zu provozieren, dass er zum Platz zurückkehren soll, der ihm angewiesen wurde (der 50 Meter entfernt ist). Aber diese Hinweise nützen nichts. Es fliegen einige schwere Wörter.

Vorwürfe über Israel.

Die Lage erhitzt sich immer mehr. "Ihr seid schlimmer als die SS", hat einer der Unterstützer der Palästinenser gesagt, die nun zu einem Dutzend angeschwollen sind. Gesicht an Gesicht steht man sich konfrontierend gegenüber. Hart, aber ohne je handfest zu werden. Der Ordnungsdienst der ANPI probiert zu schlichten. Es dauert ein bisschen, aber die Gemüter legen sich als die Palästina-Fahnen zurück zu ihrem Platz kehren.

Mittlerweile geht die Kundgebung auf der Bühne weiter. Die Reden setzen sich fort, unterbrochen von einigen musikalischen Einspielungen. Ehemalige Partisanen, Frauen und Nachkommen derjenigen, die die Geschichte des Widerstands gemacht haben, erinnern sich der Werte in denen das Nachkriegs-Italien geboren wurde.

Am Ende der offiziellen Zeremonie kommen die Reden der Vertreter der Gruppen des Demonstrationszuges dran. Auch die Jüdische Brigade hatte sich angemeldet, um zu reden. Alberto Tancredi hatte offiziell darum angefragt, indem er in der letzten Sitzung des Organisations-Komittees der ANPI, an dem die Gruppen teilgenommen haben, ein Formular ausgefüllt hat.

Um 12.30 nähert sich Tancredi der Bühne, fragt den Ansager: "Wann bin ich dran?". Der Ansager sieht auf sein Blatt: "Du stehst da nicht oben, du sollst nicht sprechen. Frag die Organisatoren." Tancredi bleibt fassungslos, sucht die von der ANPI. Er findet sie. Verlangt eine Erklärung. Und kommt zur Jüdischen Brigade zurück ohne seine Rede gehalten zu haben: "Sie haben mir gesagt – erkärt er den anderen – es wurde beschlossen, dass es besser sei niht zu reden, weil es zu Unordnung mit den anderen Gruppen kommen könnte." Nichts zu machen. Die Kundgebung löst sich auf. Das Fest ist vorbei

Offener Brief - Nakb​a-Ausstellung beim E​vangelischen Kirchen​tag ausladen​

Absender: DEUTSCH-ISRAELISCHE GESELLSCHAFT

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Befremden haben wir erfahren, dass auf dem diesjährigen Deutschen Evangelischen Kirchentag die Ausstellung Die Nakba - Flucht und Vertreibung der Palästinenser 1948 des Vereins Flüchtlingskinder im Libanon e. V .auf dem Kirchentag von 1.- 4. Mai 2013 gezeigt werden soll.

Diese Ausstellung ist, wie die InitiatorInnen selbst auf ihrer Webseite dokumentieren (s. u.) – leider in der Kommentierung sehr einseitig und wenig differenziert –, hoch umstritten und in verschiedenen Orten schließlich nicht gezeigt worden. Dies hat seinen Grund darin, dass die Darstellung der Ausstellung tendenziös, im Kern antizionistisch und unseriös die Geschichte des Konfliktes im Nahen Osten darstellt.

In dieser Ausstellung wird die Gründung des Staats Israel 1948 als Höhepunkt einer illegitimen Landnahme beschrieben, mehr noch: Durch den Begriff 'Nakba' wird die Gründung des Staates Israel zu einer Katastrophe erklärt und damit schon im Titel deutlich gemacht, welches Wunschziel der Ausstellung zugrundeliegt und sie in ihrer Botschaft an Betrachtende charakterisiert: die Abschaffung des jüdischen Staates.

Wir protestieren nachdrücklich dagegen, dass der evangelische Kirchentag solche Propaganda im Programm zulässt und fordern Sie auf, die Ausstellung auszuladen.

Die Ausstellung Die Nakba - Flucht und Vertreibung der Palästinenser 1948 betreibt unverhohlene Geschichtsklitterung und der Zweck, der damit verfolgt werden soll, ist die Delegitimierung und Dämonisierung des jüdischen Staates. Wir illustrieren dies an drei Beispielen.

Es wird in den Tafeln der Ausstellung wiederholt behauptet, dass es vor der Gründung Israels eine palästinensische Nation gegeben habe, deren Land durch die Balfour-Erklärung von 1917 jüdischen Einwanderern versprochen worden sei. Eine solche Nation (in jedem Sinne des Wortes 'Nation') hat es nie gegeben, es ist auch umstritten, ob es sinnvoll ist, von einem "palästinensisches Volk" zu sprechen, wie es in der Ausstellung geschieht.

Im Gegenteil legt die Balfour-Erklärung fest, dass es einen jüdischen Staat geben soll, und spricht überhaupt nicht davon, ob es einen arabischen Staat geben soll oder nicht. Die Ausstellung stilisiert die Balfour-Erklärung geradezu als "Sündenfall", weil überhaupt jemand gewagt hatte, das Recht der im britischen Mandatsgebiet ansässigen und der zuwandernden Juden auf einen selbstverwalteten Staat zu erklären.

Viel wichtiger als die Balfour-Erklärung für die Gründungsgeschichte ist überdies der Teilungsplan der Vereinten Nationen von 1947, der explizit erstmals einen arabischen Staat sowie einen jüdischen Staat vorsieht. Allerdings kam es wohl zur Gründung eines israelischen Staates, aber nie zur Gründung des vorgesehenen arabischen Staates, weil die einflussreichsten politischen Kräfte in den arabischen Bevölkerungen außerhalb von Israel bis heute damit beschäftigt sind, ultimativ die Vernichtung Israels zu planen und propagandistisch vorzubereiten und keineswegs Interesse zeigen, einen Staat Palästina zu errichten, der seinen Bürgern – und einem Teil der Flüchtlingsnachkommen – eine verfasste Staatsbürgerschaft geben könnte.

Schon gleich nach der Gründung Israels 1948 fielen die jordanische, irakische, syrische und ägyptische Armee über den jungen Staat her. Der Termin dieses Angriffs zeigt, dass es grundsätzlich gegen die Gründung des jüdischen Staates, die von der UN-Vollversammlung beschlossen worden war, ging und keine Rede davon sein kann, dass irgendwer irgendwem anders etwas "weggenommen" hätte.

Die Einlassungen der Ausstellung darüber, wie die Gründung des Staates Israel (und die vorgesehene, aber nicht erfolgte Gründung eines arabischen Nachbarstaates) verlief, zeichnen ein viel zu einfaches und einseitiges Bild und suggerieren, dass "der Zionismus" (der als "Wurzel des Palästina-Problems" bezeichnet wird) "die Palästinenser" "ihrer Heimat und ihres Besitzes beraubt" hätte und zu einem "Volk von Flüchtlingen" gemacht habe.

Der ultimative Grund dafür, dass der Staat Israel gegründet werden musste – die Vernichtung der Juden durch den deutschen Nationalsozialismus–, wird an wenigen Stellen nebensächlich erwähnt und dann lediglich, um deutlich zu machen, dass "die einheimische arabisch-palästinensische Bevölkerung" leidtragend sei (Tafel 2).

Aus Auschwitz folgt aber unmittelbar die Einsicht, dass Juden als Verfolgte sich nicht darauf verlassen können, von nicht jüdischen Staaten, Parteien, Kirchen und Gewerkschaften und anderen gesellschaftlichen Kräften wirksam geschützt zu werden, wenn man sie vernichten will.

Deshalb ist ein jüdischer Staat als Lebensversicherung, mit den Gewaltmitteln zur Sicherung der Existenz und Unversehrtheit seiner Bürger, die einem jedem modernen Staat zur Verfügung stehen, absolut notwendig.

Die Ausstellung Die Nakba - Flucht und Vertreibung der Palästinenser 1948 hingegen gibt als Grund für die Gründung Israels vage den Zionismus an, der erscheint in den Tafeln der Ausstellung sowie in der Broschüre zur Ausstellung wie das Partikularinteresse einer kleinen Gruppe, wobei die Notwendigkeit einer Heimstatt für alle Juden nach den historischen Erfahrungen, die in der Shoah kulminierten, ignoriert wird.

Damit stellt die Ausstellung die Gründung Israels grundlegend verzerrt dar. Sie macht die jüdischen Einwanderer und späteren Israelis pauschal zu Landräubern und unklar motivierten feindseligen Zerstörern und verbannt den Charakter Israels als Lebensversicherung der Juden vage in Fußnoten.

Schließlich werden durch die Ausstellung im Zusammenhang mit dem Unabhängigkeitskrieg systematisch Feindseligkeiten arabischer Bevölkerungsteile gegen Juden (sowohl im 20. Jahrhundert einwandernde Neuankömmlinge als auch gegen den 1948 seit Jahrhunderten ansässigen Yishuv) ausgeblendet. Beispielhaft für diese Feindseligkeiten steht der Großmufti von Jerusalem, Mohammed Amin al-Husseini, der als zentrale Figur der politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse im Mandatsgebiet der 20er und 30er Jahre des 20. Jahrhunderts zu betrachten ist und daher stellvertretend für das Ressentiment weiter arabischer Bevölkerungskreise gelten kann.

Der Großmufti war ein glühender Antisemit, der hoffte, dass das nationalsozialistische Deutschland nach der "Lösung der Judenfrage" in Europa gemeinsam mit ihm und seinesgleichen Gleiches im Nahen Osten vollziehen möge und der bereits im Vorhinein in höchstem Maße aktiv zur geplanten Auslöschung des Judentums beitrug.

Die Ausstellung Die Nakba - Flucht und Vertreibung der Palästinenser 1948 zeichnet demgegenüber ein Bild der arabischen Bevölkerung als in der Gesamtheit friedliche agrarische Gesellschaft, die von Horden jüdischer Terroristen und Soldaten unschuldig überfallen, beraubt und massakriert worden sei. Abgesehen davon, dass es nur sehr wenig Raub des Landes im Mandatsgebiet gab (die allergrößte Teil wurde tatsächlich rechtmäßig käuflich erworben) und Massaker allenfalls die Ausnahme waren – und nicht wie die Ausstellung suggeriert, die Regel – lässt eine solche Darstellung vollkommen außer Acht, dass es bereits seit 1920 und bis weit in die späten 30er-Jahre judenfeindliche Pogrome arabischer Kräfte gab, die Ausdruck eines verbreiteten Antisemitismus in der arabischen Gesellschaft des Mandatsgebiets waren.

Diese grundsätzlich judenfeindliche Haltung hält bis heute in großen Teilen der palästinensischen Gesellschaften an. So bezeichnet die im Gazastreifen herrschende Hamas israelische Städte wie Aschdot und Sderot als „besetztes Gebiet“ und beteuert , keine Juden auf "palästinensischem Boden" dulden zu wollen – eine notdürftig verklausulierte Ankündigung, den Staat Israel und seine Einwohner zu vertreiben respektive zu vernichten.

Währenddessen leben im Staat Israel rund 20% arabische Staatsbürger, die dieselben Bürgerrechte haben wie jüdische Israelis und dort ein besseres und freieres Leben haben als beliebige arabische Einwohner im Gazastreifen unter der Hamas oder im Westjordanland unter der Palästinensischen Autonomiebehörde. Die Flüchtlinge, um deren Wohl besorgt zu sein die Ausstellung suggeriert, leben heute in Libanon, Syrien und Jordanien, zum Teil unter schwierigsten Bedingungen. Die Flüchtlinge und ihre Nachkommen, die als einzige Flüchtlingsgruppe der Welt den Status von Flüchtlingen erben, werden bis heute nicht in die aufnehmenden

Gesellschaften integriert und als Faustpfand gegen Israel benutzt, anstatt dass ihnen ein gutes und würdiges Leben erlaubt und ermöglicht würde.

Dies erwähnt die Ausstellung Die Nakba - Flucht und Vertreibung der Palästinenser 1948 ganz am Ende im Kleingedruckten (Tafeln 10 und 11), aber erst nachdem auf den 9 Tafeln zuvor Israel und die Juden (unter dem Label "Zionisten") einseitig als Übeltäter beschrieben worden sind.

Schließlich werden die aus den umliegenden arabischen Staaten nach 1948 geflüchteten und vertriebenen Juden verschwiegen, die nach Israel kamen und dort als volle Staatsbürger integriert wurden. Der Streit um genaue Zahlen oder gar eine Aufrechnung palästinensischer und jüdischer Flüchtlinge steht hier gar nicht zur Debatte.

Aber das Leid auf einer Seite lautstark zu beklagen und es fälschlicherweise ausschließlich der anderen Seite in die Schuhe zu schieben, und dann auch noch das Leid auf dieser anderen Seite zu verschweigen, ist schon Ausweis einer erheblich verzerrten und unausgewogenen Darstellung, und zeigt, dass Die Nakba - Flucht und Vertreibung der Palästinenser 1948 von Unversöhnlichkeit und Ressentiment geprägt ist.

Zusammenfassend zeichnet die Ausstellung Die Nakba - Flucht und Vertreibung der Palästinenser 1948 ein völlig einseitiges Bild von denen, die pauschal als "Opfer des Zionismus" dargestellt werden, und vom Staat Israel, dessen Gründung insgesamt als moralisch verwerfliches Unternehmen gekennzeichnet wird, als Katastrophe für die arabischen Menschen, die im Mandatsgebiet lebten, alleine dadurch, dass es den Staat Israel gibt.

Der Antisemitismus in der arabischen Gesellschaft vor 1948, der weitverbreitete Wunsch nach der Auflösung Israels, der Missbrauch palästinensischer Flüchtlinge und ihrer Nachkommen durch die Israel umgebenden Staaten, die jüdischen Flüchtlinge nach 1948 kommen durchgängig nicht vor.

Neben diesen in Stichpunkten aufgeführten ausgewählten inhaltlichen Mängeln der Ausstellung gibt es eine Reihe weiterer politisch motivierter Unschärfen und auch mangelnde Klarheit in der Rezeption historischer Arbeiten. So wird der israelische Historiker Benny Morris zitiert als Zeuge dafür, dass es im Unabhängigkeitskrieg eine Politik der "ethnische[n] Säuberung" gegenüber Palästinensern gegeben habe (Tafel 5).

Tatsächlich widerspricht Morris dem deutlich in seinen eigenen Arbeiten; ihm wird aber hier, im Dienste der einseitigen Sache, kurzerhand in den Mund gelegt, was die InitiatorInnen für notwendig halten. Ähnlich verhält es sich mit einer Arbeit von Schreiber und Wolffsohn, die im Ausstellungskatalog häufig zitiert wird (Nahost. Geschichte und Struktur des Konflikts, 1993, Leske & Budrich).

Allerdings wird sie nicht sachgerecht zitiert, sondern sinnentstellend, so dass auch in diesem Fall man sich offenkundig Kronzeugen erschaffte, in dem man das, was sie schreiben, so herumdrehte, wie es ins eigene Kalkül passte [siehe Artikel in den Stuttgarter Nachrichten vom 17.11.2012: http://www.dig-stuttgart.net/

wp-content/uploads/2008/03/StN-121117-KonsternierteKronzeugen.pdf]

Die Ausstellungsmacher scheuten sich auch nicht, Geschichten zu erfinden, wie die Stuttgarter Nachrichten vom 10.11.12 aufdeckten:

In der Präsentation erzählt der fünf Jahre alteMohammad aus dem Flüchtlingslager Al-Rashidiya im Südlibanon von Flucht und Vertreibung: „Mein Vater ist psychisch schwer krank und kann nicht arbeiten.

Meine Eltern und wir sechs Kinder bekommen deshalb Lebensmittelpakete von der UNRWA“, sagt der Kleine. Unsere Zeitung wollte sich die Geschichte von Mohammad selbst erzählen lassen. Im Flüchtlingsdorf Al-Rashidiya unweit der Stadt Tyros erkannte keiner der Gesprächspartner den Jungen, der in der Ausstellung im roten Pullover lächelt.Schließlich ist auch die Geschichte um die Entstehung sowie die Vermarktung der Ausstellung instruktiv, wenn man einschätzen möchte, welche Motive die InitiatorInnen verfolgen.

Stolz präsentiert der Verein Flüchtlingskinder im Libanon e. V. auf der Seite <http://www.lib-hilfe.de/fakten_ausstellung_chrono.html>, dass die Ausstellung an jedem Ort, wo sie aufgestellt wird oder werden soll, auf Proteste und Kritik stößt. Dabei wird überwiegend wahrheitswidrig behauptet, die Proteste seien anonym – aber darauf, dass die Proteste damit zu tun haben könnten, dass die Ausstellung in ihrem Wesen falsch und diffamierend sein könnte, kommen die VeranstalterInnen nicht.

Vielmehr wird die allseitige Kritik zum Anlass genommen, sämtliche Individuen, Gruppen und Institutionen, die sich gegen die Nakba-Ausstellung aussprechen (DGB Frankfurt, Dietrich-Bonhoeffer-Kirche in Tübingen, Stadtbibliothek Freiburg, verschiedene Arbeitsgemeinschaften der DIG, Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit, Hochschule für Jüdische Studien in Heidelberg, VVN-BdA, Stadt Köln etc.) pauschal als diskussionsunwillig, querulantisch und aggressiv herabzusetzen.

Diese Praxis verdeutlicht bereits, dass der Hintergrund der Ausstellung keineswegs der Wunsch nach Aussöhnung oder differenziert-inhaltlicher Auseinandersetzung ist, sondern als Propagandaveranstaltung intendiert ist, die Kritiker von vorneherein diskreditiert und ihre Kritik als Indiz moralischer Verwerflichkeit ausweist.

Auf der anderen Seite finden sich in der Liste der Unterstützer der Ausstellung [http://www.lib-hilfe.de/fakten_ausstellung_unterstuetzer.html] allerhand Personen, die für ihre Einseitigkeit und tiefe Antipathie gegenüber dem Staat Israel weithin bekannt sind, z. B. Norman Paech, Annette Groth, Norbert Blüm, Johan Galtung und Günter Grass.

Norman Paech und Annette Groth sind gemeinsam mit islamistischen und rechtsgerichteten Aktivisten auf der Mavi Marmara mitgefahren, auf dem Schiff, das nach explizitem Bruch internationalen Rechts von der israelischen Armee geentert wurde, wobei nach Angriffen auf die Soldaten neun Tote zu beklagen waren. Im Nachgang sprach sich Norman Paech dafür aus, die deutsche Marine gegen Israel einzusetzen, Annette Groth trat wiederholt öffentlich als Augenzeugin der "Friedens"-Flotille auf und hetzte auf den Veranstaltungen unverhohlen gegen Israel (auf diesen Veranstaltungen von Frau Groth wurde unter anderem behauptet, der Antisemitismus sei eine Erfindung, um "uns Deutsche" kleinzuhalten).

Norbert Blüm bezeichnet in perfider Umkehr und in allzu durchsichtig sekundär antisemitischer Tradition das Verhalten der israelischen Armee im Konflikt mit arabischen Kräften, deren erklärtes Ziel es ist, Israel abzuschaffen, als "hemmungslosen Vernichtungskrieg".

Johan Galtung ist mittlerweile als Vertreter abstruser Verschwörungstheorien (u. a. behauptet er, der Mossad stecke hinter dem Anschlag von Anders Breivik auf ein norwegisches Jugendlager) und schäumender Feind Israels und der USA bekannt. Galtung wurde inzwischen sogar von der Universität Kiel ausgeladen, weil sie nicht mit Galtung assoziert werden möchte.

Günter Grass machte im vergangenen Jahr unter anderem von sich reden durch die groteske Behauptung, die israelische Regierung wolle das "iranische Volk auslöschen".

Während die bloße Assoziation der Ausstellung mit den Namen von diesen und anderen Unterstützenden an und für sich keine argumentative Kraft hat, verweist doch diese Unterstützerschaft exemplarisch darauf, welche Inhalte, Überzeugungen und Neigungen durch die fragliche Ausstellung transportiert und gefördert werden.

Zusammenfassend gibt es also mehrere Gründe, die schon auf den ersten Blick Zweifel aufkommen lassen daran, dass die Ausstellung Die Nakba - Flucht und Vertreibung der Palästinenser 1948 ein angemessenes Bild der Gründungsgeschichte Israels zeichnet.

Das ist auch nicht weiter verwunderlich: die VeranstalterInnen selbst erklären in der Bröschüre zur Ausstellung, dass sie eine einseitige Sichtweise anstreben:

"Die aus der Ermordung von Millionen Juden im Nationalsozialismus erwachsene deutsche Schuld hat dazu geführt, dass Gesellschaft, Politik und Medien ganz überwiegend das israelische Verständnis dieses Zeitabschnitts verinnerlicht haben. Dadurch wurde der Blick auf das Leid des palästinensischen Volkes verstellt. Die Thematisierung der Flucht und Vertreibung dieser Menschen, erst recht ihrer Forderungen nach Rückkehr und Entschädigung, gilt bis heute vielfach als Tabubruch." [Die Nakba. Begleitheft zur gleichnamigen Ausstellung, download am 3.4.2013 von http://www.lib-hilfe.de/mat/ausstellung/Broschuere_Nakba.pdf]

Wir verwahren uns gegen die Behauptung, dass der "Blick auf das Leiden des palästinensischen Volkes" verstellt wurde, schon gar nicht ist dies geschehen dadurch, dass das "israelische Verständnis dieses Zeitabschnitts" "überwiegend" "verinnerlicht" worden wäre.

Im Gegenteil ist Antipathie gegenüber Israel eine weit verbreitete Grundhaltung in der deutschen Gesellschaft (quer durch sämtliche politischen Lager) und die falsche Meinung, Israel sei entstanden dadurch, dass räuberische Juden "den Palästinensern" ihr Land weggenommen haben, ist leider alles andere als ein Tabubruch im gegenwärtigen Diskurs.

Insofern kann die Inszenierung der InitiatorInnen als TabubrecherInnen – zusammen mit der groben Geschichtsklitterung der Ausstellung auf inhaltlicher Ebene –, verstanden werden als typisches Element eines modernen Antizionismus, der sich als widerständig und aufmüpfig inszeniert ("Man muss doch auch mal sagen dürfen..."), tatsächlich aber eben ein Ressentiment gegen den jüdischen Staat Israel bedient und schürt, das bedauerlicherweise tief verwurzelt und weit verbreitet ist.

Wir bitten Sie, Ihre Entscheidung zu überdenken, und davon zurückzutreten, dieser zweifelhaften, explizit israelfeindlichen Ausstellung auf dem Kirchentag ein Forum zu bieten. Wir hoffen auf Ihre Stellungnahme zu unserem Schreiben.

Mit freundlichen Grüßen,

gez. Bärbel Illi gez. Dr. Johann Jacoby

Das Fest der physischen und seelischen Freiheit

Rabbiner Yitshak Ehrenberg über Pessach

Die zentrale Mizwa der Sedernacht ist die »Haggada«, die Erzählung vom Auszug Israels aus Ägypten. Das Essen von Mazza und Bitterkraut sowie die anderen Bräuche des Pessachabends dienen der Veranschaulichung der Geschichte, damit wir sie besser empfinden und verstehen. Schließlich heißt es, dass der Mensch sich so sehen soll, als ob er selbst aus Ägypten auszieht (Haggada).

Die zentrale Mizwa der Sedernacht ist die »Haggada«, die Erzählung vom Auszug Israels aus Ägypten. Das Essen von Mazza und Bitterkraut sowie die anderen Bräuche des Pessachabends dienen der Veranschaulichung der Geschichte, damit wir sie besser empfinden und verstehen. Schließlich heißt es, dass der Mensch sich so sehen soll, als ob er selbst aus Ägypten auszieht (Haggada).

Die Mischna Pessachim sagt hinsichtlich der Ordnung der Haggada, dass man mit dem Unrühmlichen beginne und mit dem Lob ende. Das bedeutet, dass die Erzählung damit anfangen muss, wie schlimm es damals war, und damit abschließen soll, wie der Ewige uns erlöste und uns Gutes erwies. Der Ewige erlöste und rettete uns, führte uns aus Ägypten heraus und brachte uns in das Land Israel.

Im Talmud gibt es eine Meinungsverschiedenheit zwischen Raw und Schmuel darüber, mit welchem geschichtlichen Ereignis der Beginn der Erzählung zu setzen sei. Raw sagt, man beginne mit dem Auszug von unserem Vater Awraham aus dem Hause seines Vaters Terach, dem Götzendienerhause: »Zu Beginn waren unsere Väter Götzendiener. Terach, der Vater Awrahams…«. Schmuel dagegen sagt, man beginne mit: »Wir waren Knechte des Pharao in Ägypten«. In der Haggada berücksichtigen wir beide Ansichten. Nach der Auffassung von Raw haben wir die Pflicht, auch für die geistige Freiheit, die geistige Erlösung, zu danken. Denn der Ewige führte Awraham aus dem Hause seines Vaters heraus und brachte ihn nahe zu sich. Die Meinung Schmuels hingegen scheint durch den Erzählbeginn mit der Erlösung aus der ägyptischen Sklaverei die physische Errettung zu pointieren.

Die Pessachhaggada erzählt den Auszug aus Ägypten

Wenn wir uns die Geschichte des Auszugs aus Ägypten genau ansehen, so finden wir in ihr sowohl eine physische und als auch eine psychische Erlösung. Wir wurden aus der ägyptischen Sklaverei, von unmenschlicher Arbeit, Bedrückungen und körperlichen Qualen befreit. »Und die Ägypter versklavten die Kinder Israel mit schwerer Fronarbeit« (Schmot 1:13). Nach langer Zeit in der Sklaverei zog das Volk Israel in die Freiheit. Der Sklave hat eine Sklavenmentalität. Er ist entrechtet; er darf nichts und kann nichts mehr selbst entscheiden. Alles wird für ihn entschieden. Die Versklavung einiger Generationen nahm von unseren Vorfahren die Fähigkeit, eigenständig Entscheidungen zu treffen, das Vermögen selbst zu wählen – den Willen zur freien Wahl. Ein Sklave ist wie ein Esel seines Herrn, man hat ihn daran gewöhnt, zu gehorchen und das zu tun, was man ihm sagt. Ein Sklave, sogar wenn er physisch aus der Knechtschaft befreit ist, hat nicht augenblicklich schon eine geistige Veränderung vollzogen. Sein Bewusstsein und sein Empfinden verändern sich nach seiner Befreiung nur allmählich. Sieben Wochen dauerte es, bis das Volk Israel aus dem Knechtsempfinden emporstieg, bis es frei war und würdig, aus freiem Willen die Tora zu empfangen.

Die Religion basiert auf der freien Wahl. Es heißt: »Leben und Tod lege ich dir vor, Segen und Fluch. So wähle das Leben…« (Dwarim 30:19). Seit dem Empfang der Tora, nach dem Auszug aus Ägypten, war es unserem Volk beschieden, die Fähigkeit wieder zu erlangen, aus der Freiheit des Willens heraus Entscheidungen zu treffen.

Jeder Jude hat eine eigene Meinung, wir haben keinen Herdentrieb. Niemand kann uns etwas aufzwingen und uns gegen unseren Willen und unsere Auffassung dauerhaft manipulieren. Hitler zog viele Millionen Menschen in seinen Bann, man folgte ihm wie blind. Bei uns kann das nicht passieren, wir haben mit dem Auszug aus Ägypten und der Gabe der Tora vom Ewigen die physische und psychische Freiheit als Geschenk bekommen. Deswegen sitzen wir am Sedertisch und danken dem Ewigen für die Erlösung aus Ägypten. Wir danken für die Errettung aus der Sklaverei und noch mehr für die geistige Befreiung, durch die das Volk Israel lebt und auf ewig besteht.

Mit dem Segen für ein koscheres und frohes Pessachfest für alle Mitglieder der Gemeinde,Rabbiner Yitshak Ehrenberg

Wir danken dem jüdischen Berlin herzlich für die Übernahmegenehmigung

Die Bedeutung des Pessach-Festes

Die Geschichte des Pessach ist allen bekannt ... wie das jüdische Volk in Ägypten versklavt war, wie Mosche uns aus der Gefangenschaft befreite und am Berg Sinai die Tora empfing ... wie wir nach vierzig Jahren in der Wüste ins Gelobte Land einzogen. Weniger bekannt ist jedoch, wie unsere Weisen die spirituelle Bedeutung dieser Ereignisse bewerten. Was bedeutet der Exodus heute für uns? Und was lehrt uns das "Fest der Befreiung" über die künftige Befreiung aller Menschen im messianischen Zeitalter? Die folgenden Seiten sind nur ein Auszug aus den Antworten der Rabbis.

Die Befreiung aus Mizrajim

Für die Juden ist "Ägypten" mehr als ein Ort auf der Landkarte - es ist ein seelischer Zustand. Der hebräische Name für Ägypten ist Mizrajim. Das Wort ist mit Majzorim verwandt, das "Grenzen" oder "Einschränkungen" bedeutet. Für das jüdische Volk bedeutet der Auszug aus Ägypten die Überwindung jener natürlichen Grenzen, die uns daran hindern, unser Potential voll zu nutzen.

Die innerste Essenz der Seele ist ein Funke G-ttlichkeit, unendlich und unbegrenzt. Doch die Seele lebt im Exil, in "Ägypten", das heißt, sie ist auf diese materielle Welt beschränkt. Das Ägypten eines Menschen zeigt sich in seinen egoistischen und niedrigen Wünschen oder im sklavischen Glauben an die Vernunft. Pessach ist eine Gelegenheit, unsere Grenzen zu überschreiten und das unbegrenzte spirituelle Potential in jedem Aspekt unseres Lebens zu erkennen.

@bold@Wahre Freiheit@/bold@

Als G-tt Mosche befahl, das jüdische Volk aus Ägypten zu führen, verkündete er auch, was er damit bezweckte: "Sie sollen G-tt auf diesem Berge dienen." Unsere Befreiung war erst vollkommen, als wir am Berg Sinai die Tora empfingen. G-ttes Tora und seine Gebote sind der Schlüssel zur wahren Freiheit; sie befreien uns nicht nur von der physischen Versklavung, sondern auch von allen einschränkenden Überzeugungen und Verhaltensweisen. Die Tora zeigt uns, wie wir die Fallen vermeiden, die das Leben uns stellt, und sie lehrt uns, wie wir aus dieser Welt einen Ort des Friedens, der Harmonie und des Glücks für alle Menschen machen.

Mazzot und Chamez

Pessach ist als "Fest der Mazzot" Bekannt. Uns ist geboten, am ersten Abend des Pessach Mazzot zu essen und uns während der gesamten acht Feiertage von Gesäuertem (Brot und alle gesäuerten Speisen) zu befreien. Dieses wichtige Gebot schenkt uns tiefe Einsicht in die wahre Natur unserer Befreiung.

Der Unterschied zwischen Brot aus Sauerteig und einer Mazza ist klar: Während Brot aufgeht, gehen Mazzot nicht auf. Unsere Rabbis erläutern, daß das "aufgeblasene" Chamez Arroganz und Hochmut symbolisiert, die flache, ungesäuerte Mazza dagegen äußerste Demut.

Demut ist der Anfang der Befreiung und die Grundlage des spirituellen Wachstums. Nur wer seine Fehler gegenüber einer höheren Weisheit bekennt, kann seine Grenzen überwinden. Am Pessach dürfen wir nicht einmal die winzigste Menge Chamez zu uns nehmen - und wir sollen den Stolz und den Egoismus aus unserem Herzen verbannen. Wenn wir die Pessachmazzen essen, nehmen wir Demut und Selbsttranszendenz in uns auf - die Essenz des Glaubens.

Das Teilen des Meeres

Am siebten Tag des Pessach gedenken wir der wunderbaren Teilung des Roten Meeres. Dies war der Höhepunkt des Auszugs aus Ägypten. Das jüdische Volk, dem die ägyptischen Krieger hart auf den Versen waren, stieg ins Meer, und G-tt "verwandelte das Meer in trockenes Land" und schuf Mauern aus Wasser zu beiden Seiten, so daß sein Volk das Meer durchqueren konnte. Als die Juden das andere Ufer erreicht hatten, brachen die Wasserwände zusammen, und die Ägypter ertranken.

Unsere Weisen erklären, daß die Teilung des Meeres eine weitere Phase unserer spirituellen Reise zur wahren Freiheit symbolisiert. So wie das Wasser des Meeres alles verdeckt und verbirgt, was in ihm ist, so verbirgt diese materielle Welt die g-ttliche Lebenskraft, der sie ihre Existenz verdankt. Die Verwandlung des Meeres in trockenes Land symbolisiert die Offenbarung einer verborgenen Wahrheit: Diese Welt ist nicht von G-tt getrennt, sondern mit ihm eins.

Wenn wir Ägypten verlassen, also unsere Grenzen überschritten und eine höhere Ebene erreicht haben, erleben wir ein unangenehmes Erwachen. Wir haben zwar Ägypten verlassen, aber es ist immer noch in uns, und wir haben immer noch die Wertvorstellungen der materiellen Welt im Kopf. Wir müssen danach streben, uns der Gegenwart G-ttes und ihres Einflusses auf unser Leben noch bewußter zu werden, bis das Meer sich teilt und wir vollkommen frei sind.

"Beende die Herrschaft des Bösen"

Während wir am Morgen vor Pessach das Chamez verbrennen, können wir ein besonderes Gebet sprechen, das den tiefen Sinn dieser Mizwa offenbart. Das ist in vielen Gemeinden Brauch.

Möge es Dein Wille sein ... daß Du, während ich das Chamez aus meinem Hause entferne, den Geist der Unreinheit von der Erde nimmst, unsere bösen Neigungen tilgst, uns ein Herz aus Fleisch schenkst, damit wir Dir in Wahrheit dienen können ... und die Herrschaft des Bösen auf der Welt beseitigst ... so wie Du damals Ägypten und seine Götzen ausgelöscht hast ... Amen, Sela.

"Ich will euch Wunder zeigen"

Nach den Worten des Propheten Micha erklärt G-tt: "So wie in den Tagen, als ihr Ägypten verließet, will ich euch Wunder zeigen." Der Exodus aus Ägypten ist der Vorläufer der endgültigen Erlösung, die der Moschiach bringt. Sklaverei und Leiden werden dann für immer vom Antlitz der Erde verbannt.

Warum, fragen unsere Rabbis, heißt es in diesem Vers "wie in den Tagen, als ihr Ägypten verließet", obwohl der Exodus doch an einem einzigen Tag stattfand?

Die Antwort lautet: Die wahre Befreiung ist ein längerer Prozeß. Die ersten Schritte aus "Ägypten" sind nur der Anfang. "In jeder Generation", sagen uns die Weisen, "und an jedem Tag sind wir verpflichtet, uns so zu verhalten, als seinen wir an eben diesem Tag aus Ägypten ausgezogen." Wir müssen also alle Lehren aus dem Pessach jeden Tag anwenden. Wir müssen uns von Hochmut befreien und demütig werden. Wir müssen unser G-ttesbewußtsein vertiefen, als ob das Rote Meer sich teile. Und wir müssen uns bemühen, unser Verhalten zu verbessern, wie es sich für ein Volk gehört, das am Berg Sinai die Tora empfangen hat. Jeder Schritt in Richtung Tora und Mizwot bringt uns den Offenbarungen des messianischen Zeitalters näher.

Die endgültige Erlösung

Der achte Tag des Pessach ist traditionell mit unserer glühenden Hoffnung auf die Ankunft des Moschiach verbunden. Die Haftara (Lesung aus den Propheten) für diesen Tag enthält Jesajas berühmte Prophezeiung über die messianische Ära: "Der Wolf wird beim Lamme liegen, der Leopard beim Kind ... Sie werden einander nichts antun und nichts zerstören ... denn die Erde wird mit dem Wissen G-ttes gefüllt sein, so wie das Wasser die Meere bedeckt."

Maimonides (der Rambam) bezeichnet den Glauben an den Moschiach als eine der dreizehn wichtigen Prinzipien unseres Glaubens. In seiner Sammlung jüdischer Gesetze erläutert er, daß der Moschiach ein Toragelehrter ist, der allen Juden zeigt, wie sie nach den Gesetzen der Tora leben können. Schließlich wird er den Heiligen Tempel zu Jerusalem aufbauen, die verstreuten Juden nach Israel führen und ein Zeitalter einleiten, in dem es weder Hunger noch Krieg, weder Eifersucht noch Streit gibt.

Zeichen der Hoffnung

In der chaotischen Welt von heute mag es manchem schwerfallen, an die bevorstehende Erlösung zu glauben. Aber die Geschichte des Pessach macht uns Mut. Damals kam die Erlösung rasch, "in einem Augenblick", und wir waren frei, obwohl unser Volk sich in den Händen des mächtigsten und grausamsten Volkes der Welt befand, aus dem noch nie ein Sklave entkommen war.

In jüngster Zeit waren wir Zeugen erstaunlicher Ereignisse (selbst weltliche Führer sprachen von "Wundern"): der Zusammenbruch des Kommunismus, der Golfkrieg, der Exodus von unterdrückten Juden nach Israel. Heute verringern viele Völker ihre Rüstung und suchen die Zusammenarbeit - sie "schmieden Schwerter zu Pflugscharen". Diese Entwicklung - die seit langem als Vorbote des messianischen Zeitalters gilt - stärkt unseren Glauben an die bevorstehende Ankunft des Moschiach. Der letzte Tag des Pessach ist eine einzigartige Gelegenheit, aus ganzem Herzen für den Moschiach zu beten: "Wiewohl er säumen mag, erwarte ich seine Ankunft jeden Tag." Es wird eine Zeit des Friedens und der Fülle für alle Menschen sein, und wir werden, wie Maimonides sagte, nicht mehr um unseren Lebensunterhalt kämpfen müssen. "Köstliche Speisen werden so reichlich vorhanden sein wie Staub, und wir werden Zeit für das Spirituelle haben, um unser Wissen über G-tt zu vertiefen."

Ein Vorgeschmack des Kommenden

Der Baal Schem Tow, der Gründer des Chassidismus, führte den Brauch ein, am letzten Tag des Pessach ein drittes Mahl mit Mazzen und Wein einzunehmen. Dieses Mahl heißt "Festmahl des Moschiach" und hat den Zweck, uns klarzumachen, daß die Ankunft des Moschiach unmittelbar bevorsteht. An diesem Tag, heißt es, kann man das Kommen des Moschiach geradezu spüren. "Siehe", heißt es im Buch der Lieder, "er steht hinter unserer Wand und schaut durch die Fenster und Spalten."

Jüdische Festtage: Pessach

- Fest des Auszugs aus Ägypten.

- Fest der Freiheit.

- Fest der Mazzot.

- Fest des Frühlings.

- 15.-22. Nissan.

Im Jahre 2013 fällt das Pessachfest auf d. 26.März - 2. April.

Quelle

Pessach ist das in der Tora meisterwähnte Fest. An ihm feiern die Juden den Auszug aus Ägypten, der das jüdische Volk vor dem Untergang bewahrte. Gerade erst in Entstehung begriffen - Pharao ist der erste, der die auf ägyptischem Boden sich mehrenden Nachkommen Jakobs als "Volk" wahrnimmt (Ex. 1,9) - wird es bereits zum Tode verurteilt: "Alle neugeborenen Söhne werfet in den Nil" (ebd. Vers 22). Durch ein sich in zehn gleichsam apokalyptisch anmutenden Naturkatastrophen (die 10 Plagen) manifestierendes göttliches Strafgericht wird die damalige Weltmacht Ägypten von Gott gezüchtigt und lässt die Juden aus dem Land ziehen (Ex. 7,19-12,51).

Das jüdische Volk erhält das Gebot, dieses Auszugs in aller Zukunft zu gedenken: "Und dieser Tag sei euch zum Andenken, und ihr sollt ihn feiern als Fest dem Ewigen; in allen Generationen sollt ihr ihn als ewige Satzung feiern" (Ex. 12,14).

Die Bedeutung des Festes

Die Bedeutung des Auszugs aus Ägypten für das Judentum

Der im Pessachfest für alle Generationen verewigte Auszug aus Ägypten ist der Grundstein, auf dem das ganze Judentum basiert. Der Jude soll seiner nicht nur an Pessach, sondern jeden Tag gedenken, wie es heißt: "… du sollst des Tages deines Auszugs aus Ägypten alle Tage deines Lebens gedenken" (Dt. 16,3).

Bei dem von den jüdischen Weisen formulierten Kidusch am Schabbat sowie an allen von der Tora vorgeschriebenen Feiertagen darf die "Erinnerung an den Auszug aus Ägypten" nicht fehlen. Denn ohne ihn gäbe es überhaupt keine jüdischen Feste, mit ihm steht und fällt das ganze Judentum. Er allein wäre Grund genug gewesen, zwischen Gott und dem jüdischen Volk ein ewiges Band zu knüpfen.

Sogar die oberste metaphysische Wahrheit des Judentums, ja der Religion überhaupt, der "grundlegendste Grundsatz und Stützpfeiler der Weisheit", das Wissen um die Existenz eines allmächtigen Gottes (*Maimonides, *Mischne Tora, Hilchot Jessode Hatora 1,1), ist für den Juden unauflösbar mit diesem Ereignis verbunden: "Ich bin der Ewige, dein Gott, der dich aus Ägypten herausgeführt hat", heißt es im ersten der zehn Gebote (Ex. 20,2). Der jüdische Glaube beruht mithin auf dem Wissen um Gottes Eingriff ins Schicksal des Volkes: dem Auszug aus Ägypten (Jehuda Halevi, Kusari, Kap. 1-2).

Volle Feiertage und "Halbfeiertage"

Das Pessachfest dauert eine Woche lang. Diese sieben Tage bezeichnen den Zeitraum vom Auszug aus Ägypten bis zur Überquerung des Schilfmeeres (roten Meers). Als volle Feiertage gelten jedoch nur der erste Tag - der Tag des Auszugs - und der letzte Tag - der Tag der Spaltung des Schilfmeeres. Dazwischen liegen die sog. Halbfeiertage ("Chol Hamoed"). An ihnen sind die meisten Werktätigkeiten zwar nicht verboten, sollen aber möglichst eingeschränkt werden (*Schulchan Aruch, Orach Chajim 530,1 und 539,1).

Das Chamez-Verbot

Das für dieses Fest wohl charakteristischste Gebot, das ihm seinen Stempel aufdrückt, ist das Verbot, an Pessach "Chamez" zu essen oder auch nur zu besitzen: "Gedenket dieses Tages, an dem ihr aus Ägypten gezogen seid … kein 'Chamez' soll gegessen werden" (Ex. 13,3), ja "kein 'Chamez' soll bei dir zu sehen sein" (ebd. Vers 7). Chamez - meist als Gesäuertes übersetzt - bezeichnet sämtliche Speisen aus einer der fünf Getreidearten Weizen, Gerste, Dinkel, Hafer und Roggen, die einem Gärungsprozess ausgesetzt waren.

Dieser wird durch deren Kontakt mit Wasser bewirkt. Somit gelten alle aus Mehl (dieser fünf Getreidearten) und Wasser hergestellten Back- und Teigwaren, deren Teig Zeit hatte aufzugehen, d.h. zu gären, als Chamez. Das Chamez-Verbot ist sehr streng und gilt das ganze Fest über.

Symbolisch steht Chamez für den "bösen Trieb" im Menschen, für diejenigen Kräfte, die sein Ego, wie einen aufgehenden Teig, derart blähen, bis er sich selbst zum Maß aller Dinge wird (*Raschi zu *Talmud Berachot 17a) - insbesondere also für Überheblichkeit und Stolz: "Wenn einer überheblichen Mutes ist, so ist für Mich und ihn zusammen kein Platz auf der Welt, spricht Gott" (Talmud Sota 5a).

Jeder Teig, der zu lange sich selbst überlassen wird, geht nach einer Weile auf. Die Seele des Menschen ist wie der Teig. Wenn sie nicht geknetet wird, wenn man nicht ständig an ihr arbeitet, so bläht sie sich auf. Wo dem guten Trieb nicht Eingang verschafft wird, "schwillt" der böse Trieb. Überheblich prahlte Ägyptens Pharao: "Mir gehört mein Nil, ich selbst habe mich erschaffen" (Ezekiel 29,3) und: "Wer überhaupt ist Gott, dass ich auf seine Stimme höre" (Ex. 5,2).

Am Vorabend des 14. Nissan geht jeder jüdische Hausvater mit einer Kerze umher und leuchtet in alle Ecken und Winkel hinein, um auch die letzten Brotkrümelchen, eventuelle allerletzte Reste von Chamez in seiner Wohnung aufzuspüren (*Schulchan Aruch, Orach Chajim 431,1). So sollte er auch die Winkel seiner Seele durchleuchten.

Diese letzten Reste von Chamez sollen dann am nächsten Morgen, dem Vortag des Pessachfestes, verbrannt werden (ebd. 446,1 und *Rema z.St.). Dabei pflegen manche folgendes zu sprechen: "Möge es Dein Wille sein, Ewiger, unser Gott und Gott unserer Väter, dass Du den bösen Trieb aus unserem Inneren vertilgst, so wie ich jetzt den Chamez vertilge. Ich erkläre ihn für null und nichtig wie den Staub der Erde". Gerade jetzt, am Jahrestag des Beginns der Gottesherrschaft über das jüdische Volk soll die Bereitschaft bekundet werden, sich restlos Gottes Führung zu fügen - wie damals, beim Auszug aus Ägypten.

Die anderen Gebote des Pessachfestes sind keine Verbote (wie das Chamez-Verbot) sondern Gebote und erstrecken sich auch nicht auf das ganze Fest, sondern nur auf die erste Pessachnacht (in der Diaspora die ersten beiden Pessachnächte), den sog. Sederabend. Das zu Tempelzeiten veranstaltete Pessachopfer musste sogar schon am Nachmittag zuvor dargebracht werden.

Das Pessachopfer

"Am vierzehnten Tage dieses Monats ( Nissan ) gegen Abend sollt ihr es (das Pessachopfer) darbringen" (Num. 9,3), "und ihr sollt es einhalten als Satzung für dich und deine Söhne auf ewig" (Ex. 12,24). Als der Tempel noch stand, wurde am Vorabend des Pessachfestes ein Lamm als Pessachopfer dargebracht. Dessen "Opfercharakter" bestand u.a. darin, dass die anschließend in jedem jüdischen Haus stattfindende Opfermahlzeit mit bestimmten Vorschriften verbunden war. Erst durch sie gewann ein ursprünglich rein physisches Bedürfnis (Essen) einen zusätzlichen geistigen Wert.

Dieses an Pessach dargebrachte Lamm sollte allen nachfolgenden Generationen das ursprüngliche Pessachopfer vergegenwärtigen, das die Juden kurz vor ihrem Auszug aus Ägypten dargebracht haben. Damit stellten sie nicht nur ihre Freiheit von jeglicher Menschenknechtschaft unter Beweis, sondern auch ihre Reife und Bereitschaft für die ihnen von Gott zugedachte Freiheit: Die Freiheit der Gottesknechtschaft.

Dem Pessachopfer verdankt das Pessachfest auch seinen Namen. "Was hat 'Pessach' zu bedeuten?", fragt die Haggada im Hinblick auf dieses Opfer und antwortet: "dass Gott über die Häuser unserer Väter in Ägypten hinwegschritt (Hebr. 'passach') … als er die Ägypter schlug" (vgl. *Mischna Pessachim 10,5 und Ex. 12,27).

Dieses Gebot kann heute nicht erfüllt werden, denn seit der Zerstörung des Tempels können keine Opfer mehr dargebracht werden. Ein gebratener Knochen auf der Seder-Schüssel erinnert an das Pessachopfer.

Der Sederabend

Jüdische Feiertage fangen am Abend, bei Anbruch der Finsternis an. Der erste Abend des Pessachfestes (in der Diaspora die ersten zwei Abende) heißt Sederabend. Dieser wird im Rahmen einer familiären, den Charakter einer Tischzeremonie tragenden Festmahlzeit begangen. "Seder" heißt "Ordnung", denn der Sederabend zeichnet sich durch eine besondere Ordnung aus: den "Seder-Pessach".

Dieser besteht aus einer bestimmten Reihenfolge von Handlungen, die erst seit dem 12. Jh. in der gesamten Diaspora einheitlich war. Seit dieser Zeit hat sich wohl auch die Seder-Schüssel eingebürgert, auf der bestimmte symbolische Gerichte ("Simanim") angeordnet sind (*Schulchan Aruch, Orach Chajim 473,4). Diese kommen im Laufe des Seder-Pessach "zum Einsatz". Im Zentrum der Seder-Schüssel liegen drei Mazzot.

Mazza

Am Sederabend soll man Mazza (sog. ungesäuertes Brot) essen. Denn das gewöhnliche Brot ist "Chamez" und darf daher an Pessach nicht gegessen werden. Brot und Mazza sind von ihrer Zusammensetzung her identisch, denn als Mazza gilt nur, was gerade aus dem Teig hergestellt wurde, welcher, wenn gegoren, zu Chamez wird. Der einzige Unterschied zwischen Chamez und Mazza liegt mithin im Gärungsprozess: bei Chamez lässt man ihn gewähren, bei der Mazza wird er durch sofortiges Backen unterbunden.

Während man an allen anderen Tagen des Pessachfestes zwar kein Chamez essen darf, jedoch auch nicht verpflichtet ist Mazzot zu essen, ist das Essen von Mazzot am ersten Pessachabend, dem Sederabend, ein Toragebot: "Am vierzehnten Tag des Monats, am Abend, sollt ihr Mazzot essen ..." (Ex. 12,18).

Die Mazza weist einen bemerkenswerten Doppelcharakter auf. Zum einen heißt sie das "'Brot der Armut' ('Lechem Oni'), das unsere Väter in Ägypten gegessen haben" (Haggada), zum anderen gilt sie als das Brot der Erlösung, mit dem die Juden aus Ägypten zogen. Diese doppelte Funktion der Mazza kann vielleicht als ein Hinweis darauf angesehen werden, dass die Güter dieser Welt keinen ihnen inherenten absoluten Wert haben, der ihnen immer und überall zukommt. Vielmehr sind sie in einen Schicksalskontext eingebunden, der ihnen ihren Wert verleiht. Ein- und dieselbe Mazza kann daher einmal als Brot der Armut, einmal als Brot der Erlösung gelten.

Die Mazza weist noch einen weiteren Doppelaspekt auf. "Sieben Tage lang sollt ihr nur Mazzot essen …" (ebd. Vers 15), heißt es noch vor dem Auszug aus Ägypten. Hier wird uns die Mazza als von vornherein geboten vorgestellt. In der Haggada hingegen begegnet sie uns als eine eilig improvisierte Wegzehrung.

Auf die Frage: "Was hat diese Mazza, die wir da essen, für eine Bedeutung?", heißt es dort unter Berufung auf einen anderen Toravers: "Sie ist ein Hinweis darauf, dass der Teig unserer Väter keine Zeit hatte aufzugehen … 'da sie aus Ägypten getrieben wurden und sich nicht aufhalten konnten und sich daher auch keine Wegzehrung bereitet hatten' (Ex. 12,39)".

Vielleicht ist dieses Paradox ein Hinweis darauf, dass die in unseren Augen oftmals den Stempel der Nachträglichkeit tragenden Geschehnisse letztlich von vornherein so vorgesehen waren.

Maror

Zu den auf der Seder-Schüssel angeordneten Speisen, die die Mahlzeit nach geistigen Gesichtspunkten gestalten, gehört der Maror, das Bitterkraut. Als Maror, Bitterkraut, kann im Grunde jede bittere Pflanze dienen. "Was hat dieser Maror, den wir da essen, für eine Bedeutung", fragt die Haggada, um sogleich zu antworten: "Er erinnert uns daran, wie die Ägypter unseren Vätern das Leben bitter machten, wie es heißt: 'Sie machten ihr Leben bitter mit harter Arbeit …'". Die Erinnerung an die eigenen Leiden soll läuternd wirken. Nicht das bloß passive Leiden selbst, wohl aber die inneren Kräfte, die dadurch erst ans Licht traten, machten die Juden reif für ihre Sendung (Carlebach, 1931).

Mit der Erinnerung an die eigene Bitternis ist das Gebot verbunden, auch dem Leiden des anderen, des "Fremden", sein Herz aufzuschließen: "Du sollst ihn lieben wie dich selbst, denn Fremde wart ihr im Lande Ägypten" (Lev. 19,34).

Haggada - "Du sollst deinem Kind erzählen …" (Ex. 13,8)

Der Sederabend ist ganz und gar um die Haggada, die Erzählung vom Auszug aus Ägypten, aufgebaut. Diese richtet sich ausdrücklich an die Kinder, an die nächste Generation also: "Wenn dein Kind dich dann später einmal fragen sollte: 'Was hat es auf sich mit diesen Satzungen, Geboten und Rechtsverordnungen, die euch der Ewige, unser Gott, anbefohlen?', so sprich zu ihm: 'Sklaven waren wir dem Pharao in Ägypten, doch der Ewige führte uns heraus aus Ägypten mit starker Hand'" (Dt. 6,20-21). Die ausdrückliche Bezugnahme auf die Kinder macht die Haggada besonders im Hinblick auf das in ihr angewandte pädagogische Rüstzeug interessant.

Die zentralen Passagen der Pessach-Haggada werden schon in der *Mischna aufgeführt (Pessachim, Kap. 10), so dass die Haggada, obwohl ursprünglich wohl frei erzählt, bereits früh in eine relativ feste Form gegossen wurde. In dieser Form, zuzüglich einiger Zusätze aus dem Mittelalter, ist sie uns bis heute erhalten geblieben.

Das Leitmotiv der in der Haggada angewandten Pädagogik ist die Stimulierung kindlicher Neugier. Alles ist anders an diesem Abend, mit Absicht anders.

Das Kind wird durch eine Reihe im Rahmen des Sederabends vorzunehmender Handlungen zum Fragen angeregt. Wie von selbst soll sich die berühmte vierfache Frage der Haggada dem Kind aufdrängen:

"Wieso unterscheidet sich diese Nacht derart von allen anderen Nächten?

In allen anderen Nächten essen wir sowohl Chamez als auch Mazza, in dieser Nacht nur Mazza.

In allen anderen Nächten essen wir sonstiges Gemüse, in dieser Nacht gerade Bitterkraut.

In allen anderen Nächten tunken wir (das Gemüse) nicht ein einziges Mal ein, diese Nacht jedoch gleich zweimal.

In allen anderen Nächten essen wir aufrecht sitzend oder angelehnt, in dieser Nacht jedoch nur angelehnt".

Das "Anlehnen" gilt beispielsweise als Hinweis auf die beim Auszug aus Ägypten gewonnene Freiheit. Nur freie Menschen sitzen angelehnt, Sklaven hingegen müssen auch mitten im Essen immerzu abrufbereit sein, was sich auf ihre Körperhaltung auswirkt.

Ein anderer pädagogischer Grundsatz, der in der Haggada zum Tragen kommt, stammt von König Salomon: "Erziehe den Jugendlichen gemäß seiner Art …", lautet die von ihm geprägte Erziehungsformel (Sprüche 22,6).

Nur dann nämlich, wenn die Erziehung der jeweiligen individuellen Persönlichkeit des Kindes gerecht zu werden vermag, kann sie auf nachhaltigen Erfolg hoffen: " … wenn er dann alt wird, weicht er nicht davon" (ebd.). Salomons Erziehungsdevise findet in der Haggada, der pädagogisch aufgebauten Erzählung vom Auszug aus Ägypten, ihre praktische Anwendung: "Von vier Kindern spricht die Tora: dem scharfsinnigen, dem rebellischen, dem gutmütig-naiven und dem unartikulierten" (Haggada).

Diesen vier Grundtypen soll man die Erzählung aus Ägypten daher auch auf jeweils verschiedene Weise präsentieren. Während sich die in der Haggada in der Folge aufgeführten Antworten an das scharfsinnige und das gutmütig-naive Kind einfach an deren intellektuellem Niveau orientieren, werden die provokativen Fragen des rebellischen Kindes bezeichnenderweise ebenso provokativ beantwortet. Dem unartikulierten Kind schließlich, dessen Wissbegier nicht einmal durch die zahlreichen Handlungen des Sederabends angeregt wurde, muß man zuvorkommen. Man erzählt ihm die Geschichte über den Auszug aus Ägypten in ihm verständlichen Worten auch unaufgefordert.

Ein weiteres Erziehungsprinzip der Haggada betrifft das Verhältnis zwischen den Generationen. Nicht der Generationenkonflikt, sondern der Appell an die Solidarität der Generationen soll das kindliche Gemüt prägen: "In jeder Generation soll man sich betrachten, als ob man selbst aus Ägypten gezogen wäre" (Mischna Pessachim 10,5). Die persönliche Identifizierung mit den aus Ägypten ziehenden Vorfahren ist der Haggada ein unschätzbarer Wert: "Die Fähigkeit, sich in die Erzählung vom Auszug aus Ägypten zu vertiefen, ist ein Maßstab für geistige Größe" (Haggada, nach der Interpretation des Naziw zu Ex. 6,22).

Die vier Becher der Erlösung

Vier Becher Wein oder Traubensaft soll man im Verlaufe des Seder-Abends trinken. Sie erinnern an die vier Stufen der Erlösung, in denen sich nach Zeugnis der Tora (Ex. 6,6-7) der Auszug aus Ägypten vollzog (Jer. Talmud Pessachim, Anfang Kap. 10):

1. "Ich werde euch hinausführen aus der Lastknechtschaft Ägyptens

2. und euch erretten aus ihrer Fron

3. und Ich werde euch erlösen mit ausgestrecktem Arm

4. ...und werde euch Mir zum Volke nehmen und euch zum Gotte werden".

Die erste Stufe bezeichnet die Erlösung aus der drückenden Lastknechtschaft, das Ende der akuten physischen und geistigen Pein.

Die zweite Stufe bezeichnet die Aussetzung der Fron, die Beendigung des Herrschaftsverhältnisses, das die Ägypter zu Herren und die Juden zu Knechten machte.

Die dritte Stufe ist die Aufhebung des Fremdenstatus. Nicht als hilflose Fremde, vielmehr als Gottes "erstgeborener Sohn" (Ex. 4,22) ziehen die Juden aus Ägypten.

Die vierte Stufe bezeichnet die Vereinigung des befreiten Volkes mit Gott am Berg Sinai (nach S.R. Hirsch zu Ex. 6,6-7).

Das Fest des Frühlings

Pessach muss immer im Frühling stattfinden: "Halte den Monat der Ährenreife ein, und bringe dann das Pessachopfer dar, denn im Monat der Ährenreife führte dich der Ewige, dein Gott aus Ägypten" (Dt. 16,1). Die Ährenreife fällt in die Frühlingszeit. Die unbedingte Verbindung des Pessachfestes, dessen Datum (15.-22. Nissan) nach dem Mondzyklus berechnet wird, an eine Jahreszeit, d.h. an den Sonnenzyklus, ergab die Notwendigkeit, einen Kalender zu schaffen, der sowohl dem Mond- als auch dem Sonnenzyklus gerecht wird: den hebräischen Kalender.

Nur durch diesen Lunisolarkalender kann dem Pessachfest, wie den anderen jüdischen Festen, auch dessen landwirtschaftliche Komponente erhalten bleiben: mit ihm setzt die Erntezeit ein. Darüberhinaus kann eine mit einer Jahreszeit verbundene Erscheinung, ein Naturereignis also, auch ein passendes Sinnbild für einen gesellschaftlichen bzw. geschichtlichen Vorgang bilden (wie z.B. ein "frostiger Empfang" oder ein "politisches Tauwetter"). Im Hinblick auf das Pessachfest fallen der Aufbruch des jüdischen Volkes aus dem "ägyptischen Winterschlaf" und insbesondere die alljährliche Erinnerung daran wohl nicht zufällig mit dem Frühlingserwachen zusammen. Die Natur wird hierbei als im Dienst der Geschichte stehend betrachtet (S.R. Hirsch, Gesammelte Schriften, Band 1 und 5, zu Nissan).

Das Omer-Zählen

Am Ausgang des ersten Pessach-Feiertages wurde unter feierlicher Beteiligung des Volkes eine Garbe (hebr. "Omer") Gerste geerntet und am nächsten Morgen als Erstlingsopfer im Jerusalemer Tempel dargebracht. Von dieser ersten Gerstenernte an, d.h. ab dem Ausgang des ersten Pessach-Feiertages, findet das sog. Omer-Zählen statt. Denn genau sieben Wochen, 49 Tage nach dem Darbringen des "Omer", soll Schawuot, das Fest der Übergabe der Tora, begangen werden. Bis dahin zählen die Juden die Tage. Das Omer-Zählen findet auch heute noch im Rahmen des Abendgebetes statt. Ihm wird tiefe Bedeutung zugeschrieben: Die an Pessach erlangte physische Freiheit wird an Schawuot durch die geistige Freiheit vervollständigt. Letztere wird dem Menschen erst durch die Tora gewährt.

15. - 22. Nissan: Pessach

von Nurit Schaller

Pessach erinnert an die Befreiung Israels aus der ägyptischen Sklaverei und somit an die Geburt des jüdischen Volkes. Es wird acht Tage (in Israel sieben) gefeiert, wobei die ersten und die letzten zwei Feiertage, im Sinne von Yom Tow, die mittleren vier Halbfeiertage, Chol HaMo'ed, sind.

"The purpose of the Exodus was to enable God to give us the Torah at Mount Sinai and allow us to inherit Eretz Israel as free man." (R. Israel Meir Lau)

"Dreimal feiert mir ein Fest im Jahre. Das Fest der ungesäuerten Brote beobachte: sieben Tage iß ungesäuerte Brote, so wie ich dir geboten, zur Zeit des Monats der Ährenreife; denn in dem selben bist du aus Mizrajim gezogen; und man erscheine nicht leer von meinem Angesichte. [...]" (Ex. 23,14-15)

* Die Pessach-Geschichte (siehe Exodus, Kapitel 1 - 15)

* Namen und Bedeutung

* Erklärungen

* Kosher für Pessach: Tips und Produktinformationen

Namen und Bedeutung:

# Chag HaMazzot - Das Fest der ungesäuerten Brote

Mazza, das ungesäuerte Brot, erinnert an den hastigen Aufbruch aus Ägypten, als keine Zeit mehr blieb, um den Brotteig gären zu lassen. "Und sie buken den Teig, den sie mitbrachten aus Mizrajim, zu ungesäuerten Kuchen, denn er hatte nicht gesäuert; weil sie getrieben wurden aus Mizrajim, [...]" (Ex.12,39)

Die Tora verbietet den Genuß von Chametz für spätere Generationen aus zwei Gründen (nach R. I. M. Lau):

1. Um uns an das Wunder zu erinnern, das unseren Vorvätern geschah, als Gott sie aus Ägypten befreite.

2. Um zukünfige Generationen daran zu erinnern, wie stark deren Glauben an Gott war: denn obwohl sie in keinster Weise auf den drastischen Wechsel von der Knechtschaft zur Freiheit vorbereitet waren, gaben sie ihr (Über-)Leben in Gottes Hand und zogen aus in die Ungewißheit der Wüste, wie der Ewige es ihnen befohlen hatte.

Sowohl der Genuß als auch der Besitz von Chametz jeglicher Art ist während dieser acht Tage strengstens untersagt, was u. a. in Ex. 12,19 deutlich gemacht wird: "Sieben Tage soll Sauerteig nicht gefunden werden in euren Häusern; denn so Jemand Säuerndes ißt, so soll dieselbige Person ausgerottet werden aus der Gemeinde Jisrael's [...]." Demzufolge muß der gesamte Haushalt von Gesäuertem gereinigt (Suchen nach Chametz), dasselbe entfernt (Verkauf und Verbrennen von Chametz) und auch das komplette Geschirr entweder gewechselt oder gekaschert werden (Koscher für Pessach).

Link zum Thema: www.torah.org/advanced/jerusalemviews/pesach.html

# Pessach - Das Fest der Überschreitung

"In der letzten Nacht, noch auf dem Boden Ägyptens, feierten die Israeliten das Fest der Überschreitung, für alle Zeiten "Pessach" genannt. In dieser erhabenen und erleuchteten Nacht überschritt Gott die "bezeichneten Häuser" der Israeliten, als er die zehnte und letzte Plage (Tod der Erstgeborenen, Anm. von T. S.) über die Ägypter brachte." (Ex. 12,13)(N. Bar-Giora - Bamberger) Nach R. Chaim Halevy Donin bezieht es sich auf das Opfer des Pessach-Lammes, dessen Blut die Israeliten als Kennung an ihre Türpfosten gestrichen hatten. "Und das Blut sei euch zum Zeichen an den Häusern, in welchem ihr seid, und ich werde das Blut sehen, und werde über euch wegschreiten, und es wird euch keine verderbliche Plage treffen, [...]" (Ex.12,13)

"Warum nennen wir das Fest "Pessachfest" und nicht "Chag HaMazzot" - das Fest der Mazzot - wie es in der Tora genannt wird? Ein Vers in "Schir HaSchirim" (das Hohelied, Anm. von T. S.) gibt uns hierzu in einer Andeutung die Antwort: "Ani LeDodi WeDodi Li" - Ich gehöre meinem Geliebten und mein Geliebter gehört mir. Die Gemeinschaft Israel ist voll und ganz Gott zugewandt, und auch der Heilige, gelobt sei Er, wendet sich dem Volke in Liebe zu. Gott gibt in Seiner Tora dem Feste den Namen "Chag HaMazzot", weil Er damit ein Lob für Israel aussprechen will, weil es Ihm in die Wüste gefolgt war, ohne zu warten, bis der Tag aufging, ohne zu fragen, wohin es geführt werde. Israel jedoch nennt das Fest "Chag HaPessach", um den Heiligen, gelobt sei Er, damit zu loben und zu betonen, mit welch großer Liebe zu uns Er unsere Häuser überschritten hat, als Er Ägypten schlug, unsere Häuser jedoch verschont hatte." (R. Levi Jizchak aus Berdischew)

# Chag HaAviv - Das Frühlingsfest

"Heute zieht ihr aus im Monat der Ährenreife (im Hebräischen: be-chodesch ha-aviv = im Frühlingsmonat; Ex. 13,4)." Raschi leitet Aviv, Frühling, von Av ab, was im eigentlichen Sinne Vater bedeutet, aber im übertragenen auch Haupt, Anfang. Demnach ist es der Monat, in dem die Natur zu neuem Leben erwacht. Nissan ist der erste Monat und Pessach das erste Fest. Es ist das erste der drei Wallfahrsfeste (das zweite ist Schawu'ot, das dritte Sukkot), wo die erste Ernte, nämlich die Gerstenernte, eingeholt und als Omer geopfert wurde.

# Seman Cherutenu - Zeit unserer Befreiung

Was ist der zentrale Punkt dieses Festes? Die Befreiung aus der Sklaverei und die Errungenschaft der Freiheit! "This event became the focal point of Jewish history because it crystallized the Jewish national identity and marked the birth of the Jews as a free people, and also because the lessons gained from the experience of Egyptian slavery and redemption provided a powerful basis for many important concepts of Jewish faith and ethic." (R. Chaim Halevy Donin) In den letzten Jahrhunderten des Exils und der Unterdrückung hat Pessach eine weitere Dimension bekommen: "In jeder Generation soll der Mensch sich betrachten, als sei er selbst aus Ägypten gezogen. So heißt es (2. B. M. 13,8): An jenem Tag erzähle deinem Sohn: Dafür hat Gott es für mich getan, als ich aus Ägypten gezogen bin. Nicht allein unsere Väter hat der Heilige, gelobt sei Er, erlöst, auch uns hat Er mit ihnen zusammen erlöst, [...]." (Die Basler Hagadda) Es ist somit nicht nur eine Erlösung in der Vergangenheit, sondern im Hier und Jetzt und in der Zukunft. Die Befreiung und die Freiheit wird jedem einzelnen in jeder Generation aufs Neue ermöglicht, sie ist nicht ein Faktum der Vergangenheit, sondern ein lebendiger Prozeß.

Der Begriff "Freiheit" wird hier nicht einfach als "Freiheit von", also der Abwesenheit von Sklaverei, verstanden, sondern als "Freiheit zu", sprich der Möglichkeit der freien Willens - und Persönlichkeitsentfaltung. Der freie Mensch handelt frei nach seinem Willen und trägt die Verantwortung für seine Taten. "Freedom is most often perceived as the absence of slavery - just as slavery can be defined as the absence of freedom. But in reality, the absence of slavery does not itself create a condition of freedom. Slavery is a condition wherin one is forever forced to act according to the will of another. Freedom is the ability of man to act and express selfhood." (R. Adin (Steinsaltz) Even-Yisroel) "Freiheit zu" bedeutet aber auch, frei zu sein für Gott.

Gedanken zum Thema "Freiheit" siehe auch unter:

* www.farbrengen.com

* www.hagalil.com/judentum/feiertage/pessach/magoneth.htm

Mehr Information zu Pessach:

* www.torah.org/learning/yomtov/pesach

* www.chabad.org

* www.chabad.com

* www.farbrengen.com

* www.hagalil.com/judentum/feiertage/pessach

Grußkarten zu Pessach:

* www.bluemountain.com/eng/passover

* www.egreetings.com

Chametz:

1. Chametz ist jegliche der folgenden Getreidesorten: Weizen, Roggen, Gerste, Hafer und Dinkel, wenn sie mindestens achtzehn Minuten in Kontakt mit Wasser waren, d. h. wenn man annehmen kann, daß der Gärungsprozeß schon eingesetzt hat.

2. Chametz ist jegliches Nahrungsmittel (also auch Getränke), die diese fünf obengenannten Getreidesorten beinhalten. Außer Mazza, wobei in diesem Falle strenge Backvorschriften vorliegen, um den Gärungsprozeß zu verhindern. Werden die Vorschriften dafür nicht eingehalten, ist Mazza ebenfalls Chametz (und somit gar nicht Mazza).

3. Reis, Mais, Erdnüsse und Hülsenfrüchte sind Kitni'ot.

Folgende Nahrungsmittel sind also nicht Chametz (außer sie werden mit Chametz vermengt):

1. Fleisch, Geflügel, Fisch

2. Obst

3. Gemüse (bei aschkenazischer Tradition siehe oben)

4. Gewürze

5. Milchprodukte

Siehe auch: Koscher für Pessach!

Mazza:

Mazza ist ungesäuertes Brot, fast so dünn wie eine Oblate, hergestellt aus dem Mehl von einer der fünf Getreidearten : Weizen, Roggen, Gerste, Hafer oder Dinkel. Der gesamte Backprozeß von der Zeit an, wo das Mehl in Berührung mit Wasser kommt, darf daher nicht mehr als maximal achtzehn Minuten betragen. Ist Mazza einmal gebacken, kann der Gärungsprozeß völlig ausgeschlossen werden. Daher werden von fertigen Mazzot verschiedene andere Mazza-Produkte hergestellt wie z.B. Mazza-Mehl.

Mazza Schmura:

schmura kommt vom Hebräischen schamur bewahrt, aufbewahrt, ist also von speziell aufbewahrtem Mehl d.h. es wurde darauf geachtet, daß das dafür verwendete Mehl nicht in Kontakt mit Wasser kommt, also nicht gären kann.

© Nurit Schaller

Netanyahu trifft Kerry und Hague

Ministerpräsident Binyamin Netanyahu hat am Donnerstag in Jerusalem US-Außenminister John Kerry empfangen.

Bei dem Treffen sagte Netanyahu:

„Sie sind ein alter persönlicher Freund und ein langjähriger Freund Israels, und diese Freundschaft wurde während des historischen Besuchs von Präsident Obama hier im März unter Beweis gestellt. Erneut wurde sie gestern in einer außergewöhnlichen Resolution des US-Senats unter Beweis gestellt, an der Seite Israels gegen das iranische Nuklearprogramm zu stehen.

Außenminister Kerry und Ministerpräsident Netanyahu (Foto: GPO)

Ich möchte dem Komitee für Auswärtige Angelegenheiten des Senats dafür danken, dass es die Sanktionen erhöht hat. Wir werden also über den Iran sprechen; wir werden das schreckliche Blutbad und die Instabilität in Syrien besprechen; doch mehr als alles andere werden wir darüber sprechen, was wir tun möchten, um die Friedensgespräche mit den Palästinensern wieder aufzunehmen. Sie arbeiten daran sehr intensiv. Wir arbeiten gemeinsam daran. Wir wollen es, Sie wollen es. Ich hoffe, die Palästinenser wollen es auch, und wir können aus einem ganz einfachen Grund Erfolg dabei haben: Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.“

Außenminister Kerry sagte: „Es hat einige sehr ernsthafte Treffen gegeben, viele sehr ernsthafte Diskussionen. Wir arbeiten mit dem Ministerpräsidenten, mit Ministerin Tzipi Livni, mit dem Militär. […] Ich möchte nochmals wiederholen, dass die USA seit jeher und auch heute der Sicherheit des Staates Israel verpflichtet sind. […]

Ich kenne diese Region gut genug, um zu wissen, dass einige skeptisch sind. […] Jahre der bitteren Enttäuschungen liegen hinter uns. Wir hoffen, dass wir durch methodisches, vorsichtiges, geduldiges, aber auch gründliches und beharrliches Vorgehen einen Weg finden können, der Menschen vielleicht überraschen wird, doch ganz sicher die Möglichkeiten des Friedens ausschöpft.“

Zuvor war Netanyahu bereits mit dem britischen Außenminister William Hague zusammengetroffen.

Außenminister Hague und Ministerpräsident Netanyahu (Foto: GPO)

Bei dem Treffen äußerte sich der Ministerpräsident zunächst zu dem Anschlag auf einen britischen Soldaten in London. Er sagte:

„Lassen Sie mich meine Solidarität und die Solidarität Israels mit der Regierung und dem britischen Volk angesichts des schrecklichen Terroranschlags […] aussprechen. Wir senden der Familie und dem britischen Volk unser Beileid.

Wir haben solche Schrecken hier selbst erlebt und haben daher großes Mitgefühl. Wir beide stehen vor diesem Kampf gegen die Brutalität und diesen Terrorismus in unseren eigenen Ländern und auf der ganzen Welt.“

Hague dankte Netanyahu und sagte: „Israel ist ein wichtiger Freund und strategischer Partner für Großbritannien, und wie Sie wissen, sind wir der Sicherheit Israels sehr verpflichtet. Ich freue mich darauf, mit dem Ministerpräsidenten unsere Kooperation auf diesem Gebiet zu diskutieren, einschließlich der großen Sorgen, die wir in Bezug auf das Atomprogramm des Iran haben. Wir verfolgen den Ansatz von Sanktionen und Verhandlungen, doch niemand sollte an unserer Entschlossenheit in diesen Angelegenheiten zweifeln.“

(Amt des Ministerpräsidenten, 23.05.13)

Peres empfängt Sarkozy

Präsident Shimon Peres hat am Donnerstag in seinem Amtssitz in Jerusalem den ehemaligen französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy zu einem Arbeitstreffen empfangen.

Sarkozy und Präsident Peres (Foto: GPO)

Peres dankte zunächst Sarkozy für sein klares Bekenntnis zu Israel während seiner Amtszeit als Präsident Frankreichs.

Dann äußerte Peres sich zur Eskalation an der Grenze zu Syrien. Peres erklärte: „Es gibt zu viele Feuer im Nahen Osten. Zuallererst müssen wir die Höhe der Flammen reduzieren.“ Peres erläuterte, er sei sich sicher, sowohl Israel als auch Syrien hätten keinerlei Interesse an einem bewaffneten Konflikt.

Nicolas Sarkozy hält sich zurzeit in Israel auf, um einen Ehrendoktortitel des Netanya-Colleges entgegenzunehmen.

(Präsidialamt, 23.05.13)

Syrien versuchte die Wasserversorgung der Stadt Haifa anzugreifen

Angriff mißlang. Vater der israelischen Cyberverteidigung enthüllt

in Beer Sheva

von Anat Zetnik

Itzchak Ben Israel

Es ist eine Art Martinee, nennt sich "Kultur- Shabbat" und fand in Beer

Sheva statt. Manchmal liefern die kulturellen Vormittage echte Knüller.

So ein Knüller wurde am Samstag Vormittag in der Negevstadt in den

Umlauf gebracht.

Itzchak Ben Israel ist der Vater der Cyberdefence in Israel.

Nach Angaben des Cyberprofessors versuchte vor etwa zwei Wochen

die "Cybereinheit" der syrischen Armee einen Angriff auf die Wasserversorgung der nordisraelischen Metrople Haifa.